CDMX

La herencia de Nuremberg (segunda parte)

La revisión cinematográfica de Núremberg continúa a través de una pésima miniserie televisiva de 2000 y una gran película europea de 2001. Por el momento me parece que no hay más.

Published

6 años agoon

By

Redacción

Por Fulvio Vaglio

En 2000 salió la miniserie televisiva Núremberg, coproducida entre compañías estadounidenses y canadienses; Núremberg es falso como suelen serlo los dramas históricos: acumulación de detalles verdaderos para crear un conjunto falso, como escribió una vez uno de mis mentores italianos; una receta vieja y de comprobada eficacia para un público con las papillas gustativas irreparablemente dañadas por el fast-food cine-televisivo: un poco de amor controvertido e invencible; la problemática política o social reducida a conflicto de personalidades; oportunos intercortes a la ciudad semidestruida, con niños escarbando en los escombros (pero con dignidad, no vayan a parecerse a los de De Sica o Rossellini).

El héroe (el acusador Robert H. Jackson) es Alec Baldwin en uno de sus peores roles; rejuvenecido, eso sí: en 1945 el verdadero Robert H. Jackson tenía 53 años, muchos para arrancarle suspiros de amor creíbles a su joven y bella asistente Elsie: Baldwin, en cambio, es perfecto para eso.

Las otras preguntas, las importantes, la película evita inclusive formularlas: la decisión de organizar el proceso es presentada como una reacción indignada a las fotos que generales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han tomado con Goering después de su rendición, brindando y sonriendo (en realidad, la decisión había sido tomada en una declaración conjunta entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Unión Soviética en octubre 1943). Falta el contexto, es decir la guerra fría incipiente: el discurso de Churchill en Fulton (“Una cortina de acero” etcétera) fue el 5 de marzo de 1946, es decir que cayó exactamente a mitad del proceso; sin embargo, nada de eso aparece en la película: las relaciones y los conflictos con los aliados, en la miniserie, no existen, o son puro relleno.

La explicación de por qué los alemanes no cuestionaron nunca las acciones de los jerarcas nazi es reducida a una perogrullada pseudo-psicológica: es que están culturalmente acostumbrados a obedecer, explica el psicólogo militar norteamericano, olvidándose de los movimientos obreros del siglo diecinueve y de los intentos revolucionarios de 1919: ¿recuerdan cuándo Peña Nieto explicó que los mexicanos son culturalmente acostumbrados a la corrupción?

Tampoco se entiende si el Goering de la película es un fanático de la obediencia ciega a Hitler: parece que no, pues, casi al final, su esposa le menciona al psicólogo militar que Hitler había dado la orden de matarlos, a él y a toda la familia: pero tampoco este conflicto dramático es desarrollado, o el dato histórico explicado.

Lo que sí vemos con claridad es que, desde que cruzan su primera mirada, Brian Cox y Alec Baldwin están empeñados en un partido a muerte, simplemente porque sí, como los protagonistas y antagonistas del melodrama. Al final ganan los buenos, como es política y melodramáticamente correcto; el único de quien se muestran los estertores de la muerte es Goering: culpa suya, por haberse suicidado la noche anterior con cianuro en vez de someterse al justo castigo en la horca.

El bueno, obviamente, se queda con todo: con la chica (ya está casado pero no importa, él y Elsie lo resolverán cuando regresen a casa), con la admiración general y con su mirada optimista ligeramente velada de tristeza, como una sombra de duda: ¿habrá logrado su cometido en defensa de la paz futura? Pero hasta ese esbozo de sana incertidumbre se ahoga en la banalidad general del recuento.

Afortunadamente, un año después (2001) vino la película de István Szabó, una producción franco-austro-británico-alemana. En alemán se llama Der Fall Furtwängler (La caída de Furtwängler), aunque es más conocida con el título inglés Taking sides. El título alemán remite claramente a un artículo titulado Der Fall Hindemith (La caída de Hindemith), que Willhelm Furtwängler había publicado el 25 de noviembre de 1934 en la Deutsche Allgemeine Zeitung.

En el artículo, Furtwängler había defendido al compositor Paul Hindemith en contra de la opinión nada menos que del ministro nazi de propaganda Josef Goebbels; éste contestó con un virulento discurso en la Cámara de Cultura del Reich el 6 de diciembre. Culpas de Hindemith, según Goebbels: producir “ruido atonal” incompatible con la conciencia nacional de la nueva Alemania, y, de paso, estar casado con una mujer medio judía. Mérito de Hindemith, según Furtwängler: ser el mejor compositor que quedara en Alemania. Furtwängler pudo pagar caro su atrevimiento; por su suerte, a Hitler le gustaba su manera de interpretar a Beethoven y Wagner.

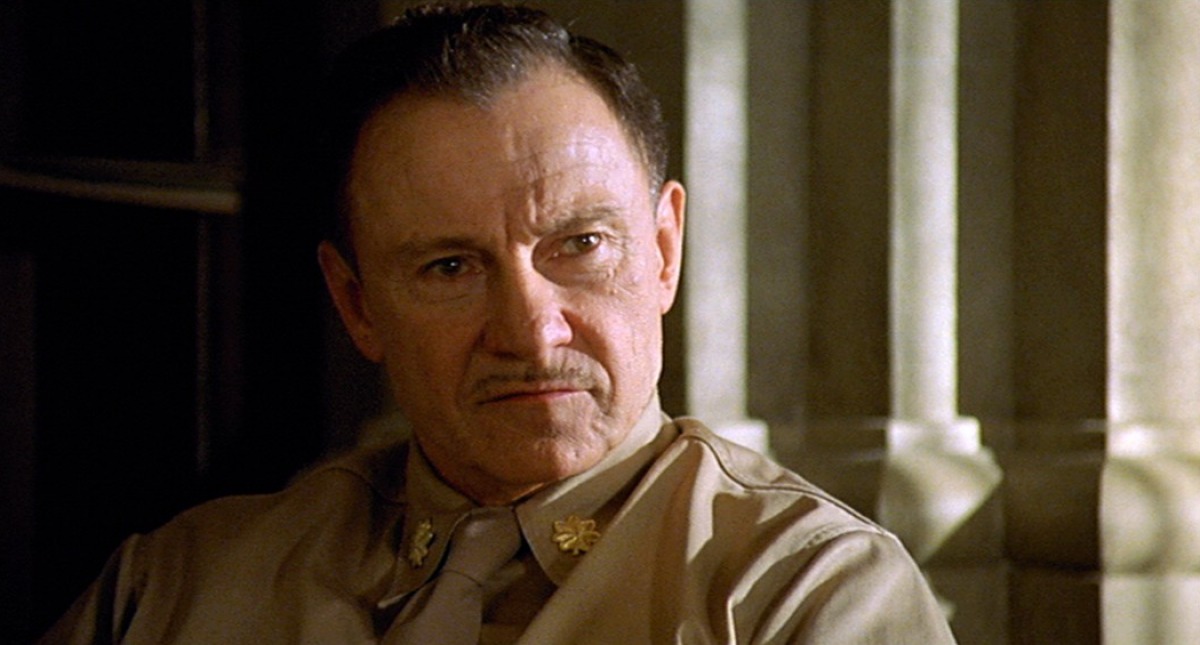

Tema de la película: la investigación sobre Furtwängler (Stellan Skarsgård), de quien los norteamericanos han decidido de antemano hacer un ejemplo, por su cercanía a la cúpula del poder nazi. Le encargan la investigación a un mayor del ejército, Steve Arnold (Harvey Keitel), que antes de la guerra había sido un abogado-burócrata especializado en seguros, con el mandato preciso de encontrarlo culpable y castigarlo, desprestigiándolo para siempre a los ojos del mundo.

Keitel interpreta maravillosamente el papel del gringo odioso, orgulloso de su ignorancia, al que la investigación le otorga la posibilidad de, entre otras cosas, entender algo de la música y la cultura europea; la desaprovecha, obviamente: durante toda la película contrapone a Furtwängler a Arturo Toscanini, del que tampoco sabe nada: el primero decidió quedarse en Alemania, mientras el segundo se exiló a Estados Unidos: es todo lo que él necesita para “tomar partido” por el segundo y en contra del primero; no le pasa por la cabeza que Toscanini pudiera admirar a Furtwängler y considerarlo como un posible heredero musical (Toscanini le llevaba casi veinte años); para Arnold, “director de orquesta” no significa nada y sigue llamándolo despectivamente “director de banda”.

A lo largo de la película, Arnold se enajena a las dos personas que tiene más cercana: su secretaria, Emmi Straube (Birgit Minichmayr) y el teniente del ejército norteamericano David Willis (Moritz Blaubtreu). La primera es hija de uno de los generales del ejército alemán que conspiró contra Hitler y fue ejecutado por eso; el segundo es hijo de judíos alemanes asesinados en los campos de exterminio, quienes, antes de ser detenidos, lograron enviar a su hijo a Estados Unidos.

Arnold nunca entiende cómo puedan una alemana y un judío norteamericano, ambos huérfanos de padres asesinados por los nazis, tomar partido en contra de él y en favor del director favorito de Hitler (tampoco entiende por qué la chica prefiera las invitaciones del joven y honesto teniente al acoso del jefe poderoso y pagado de sí); no lo entiende siquiera cuando Emmi, después de que Arnold ha sometido a Furtwängler a un interrogatorio particularmente duro y ofensivo, le dice entre lágrimas que sus métodos son exactamente iguales a los que la Gestapo había usado con ella.

La confrontación de Arnold con Furtwängler toca un tema similar al de la película de Stanley Kramer de cuarenta años antes: el sentido de la responsabilidad individual frente a la dictadura; sin embargo, a diferencia que en El juicio de Núremberg, aquí no hay final edificante: Arnold acusa a Furtwängler de haberse puesto al servicio del nazismo (dirigió un concierto para el cumpleaños de Hitler y le estrechó la mano al final); el director, a su vez, no se arrepiente de haber predicado la separación de arte y política y defiende su decisión de quedarse en Alemania, bajo la dictadura, para resistir (o aguantar) desde dentro.

En la película queda claro que Furtwängler había aprovechado sus relaciones con la élite del poder nazi para ayudar varios músicos judíos a huir de la persecución racial, aunque para eso había debido hablar el idioma oficial del antisemitismo: Emmi y David lo entienden, pero Arnold no, y considera que la ayuda de Furtwängler a sus músicos era una maquiavélica “póliza de seguros” (de eso sí sabe) por si acaso las cosas le funcionaban mal.

Arnold pretende contraponer la “valentía” del padre de Emmi a la “cobardía” de Furtwängler; ella le contesta, ya sin esperar convencerlo de nada, que los generales como Straube sólo se habían decidido a enfrentarse a Hitler cuando vieron que los estaba guiando hasta la catástrofe; para Arnold, es la confirmación de lo que había comentado su jefe, el General Wallace, en la primera escena de la película: que todos los alemanes habían estado de acuerdo con los nazi y que todos deberían estar en el banquillo de los acusados; lástima que no se pueda, había dicho Wallace.

La secuencia final de la película (un documento visual original) nos muestra que efectivamente el verdadero Furtwängler estrechó la mano de Hitler al final del concierto… y que luego se limpió la suya con un pañuelo. Si Szabó quisiera presentarlo como un héroe, quizás tendría razón Arnold a reprocharle que había elegido el camino fácil.

Pero Furtwängler, en la película, no es un héroe; más bien representa la faceta derrotada, pero digna, de la humanidad; recuerda al Galileo de Brecht, quien, frente al reclamo de su pupilo (“¡Desdichada la tierra que no tiene héroes!”) contesta: “¡No! Desdichada la tierra que necesita héroes”. Arnold representa la otra faceta, mucho más aterradora, de la humanidad: el vencedor implacable y seguro de tener la razón. Casi al final, Furtwängler le pregunta con tristeza qué mundo quieren construir los ganadores: Arnold no contesta y no da muestra de entender siquiera la pregunta. En este 2018 creo que la pregunta es más vigente que nunca, y que seguimos debiéndole la respuesta.

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: https://elinfluyente.mx